改めて大学の「シラバス」の意味・目的とは?

シラバス導入の背景──大学教育の“見える化”が始まった時代

1度目の学生の時は「シラバス」という言葉を耳にしなかった。「講義要項」という冊子だったと思う。いつの頃からこの言葉が普及したのかを調べると、1991年の文部省による大学設置基準の改定がきっかけらしい。私の最初の卒業は1991年。この前後で大学のカリキュラムのあり方は変わったようだ。

ちょうどこの時期、日本の大学教育は“大きな転換期”を迎えていた。これまでの大学は、授業内容も進め方も、かなりの部分が教員の裁量に委ねられ、学生は「受けるまで内容がわからない」ことも珍しくなかった。講義要項は概要こそ載っているものの、細かなねらいや評価の基準までは分かりにくい。そこで文部省は、授業の目的・内容・評価方法をきちんと示す「シラバス」の導入を求めた。教育内容を“見える化”し、学生が学びやすい環境をつくるための制度だった。

学生中心の授業づくり──自分で選び、自分で学ぶための道しるべ

シラバス導入には、もうひとつ重要な目的がある。それは、教育を「教員中心」から「学生中心」へと移していくことだ。1990年代の世界的な流れとして、学習成果(アウトカム)を重視する考え方が広がっていた。どんな力が身につくのか、どのように評価されるのかを明確にし、学生自身が主体的に学びをデザインできるようにする。その流れが日本にも入ってきた。

シラバスは、言わば「授業のナビゲーション」のようなものだ。授業の目的、必要な準備、評価の方法、授業計画が事前に示されることで、学生は自分に合った科目を選びやすくなるし、受講後も計画的に勉強を進めやすい。教員にとっても、授業設計を整理し、学生にきちんと説明するためのツールになる。

「講義要項」だけではつかみきれなかった授業の全体像が見えることで、学ぶ側の安心感が増し、学習の質が自然と高まる。シラバスは、そのための大切なステップだった。

大学の“外”にも向けた説明責任──社会とつながる大学へ

1990年代以降、大学は社会からの視線をより意識せざるを得なくなった。18歳人口の減少で「大学が学生を選ぶ時代」が終わり、逆に「学生から選ばれる大学」であることが求められたからだ。大学がどんな教育を行い、学生がどんな力を身につけられるのか。こうした説明責任を果たすための基盤がシラバスである。

2000年代には第三者評価制度(大学評価)が本格化し、授業の内容や評価の仕組みを外部に示す必要も生まれた。ここでもシラバスは重要な役割を担う。授業の目的と評価の整合性、カリキュラム全体のつながりなど、大学教育の質を確認するための主要な資料となるからだ。

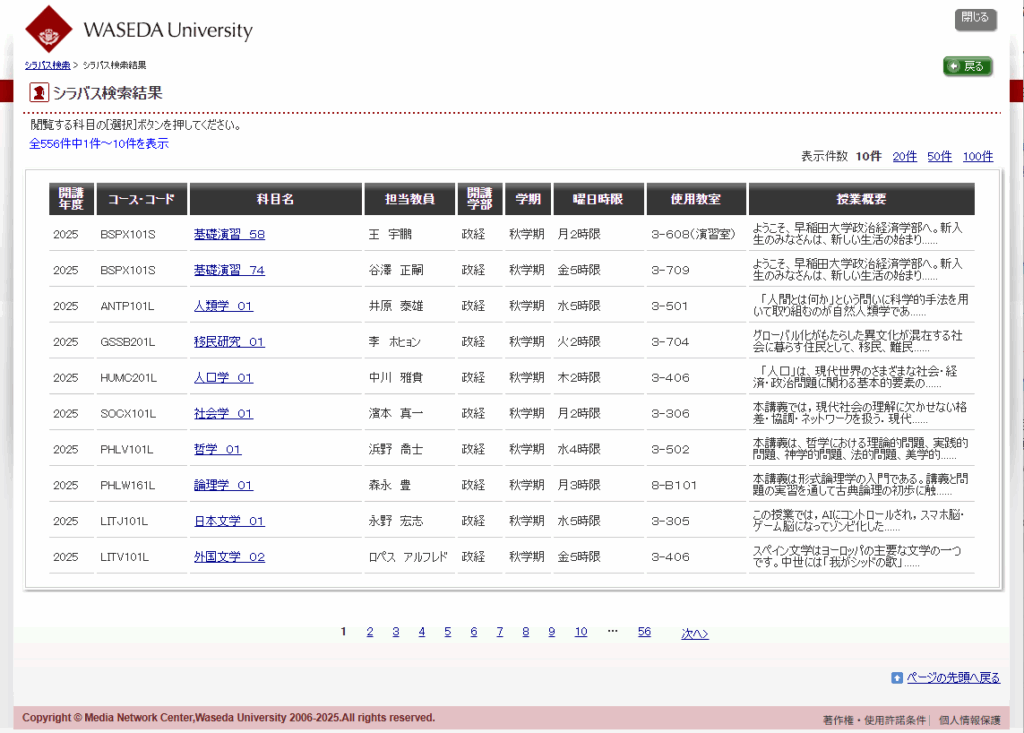

今では、多くの大学がシラバスをウェブ上で公開している。受験生、社会人、外部の専門家が内容を確認できる状態は、大学教育に対する信頼性を高めている。1991年の改革から始まった動きだが、シラバスは今や大学教育の“標準装備”として欠かせない存在になっている。

他学部のシラバスを眺めているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません